Электроактивность головного мозга у взрослых возбуждается из-за сложного взаимодействия нейронов, передачи сигналов и химических процессов. Это позволяет мозгу эффективно обрабатывать информацию, управлять движениями и сохранять память. В следующих разделах статьи мы рассмотрим какие факторы влияют на электроактивность мозга, как развивается этот процесс с возрастом, и какие методы исследования позволяют изучать активность мозга у взрослых. Погрузимся в захватывающий мир нейронаук и узнаем больше о том, как работает наш самый загадочный и интригующий орган.

Отчего возбуждается электроактивность головного мозга у взрослых

Головной мозг, являющийся центральным органом нервной системы человека, обладает высокой электроактивностью, которая управляет множеством физиологических и психических процессов. Отчего же возбуждается этот электрический потенциал в головном мозге у взрослых?

1. Нейронная активность

Основными элементами, отвечающими за электроактивность головного мозга, являются нейроны – нервные клетки, которые генерируют и передают электрические импульсы. Взрослые люди имеют более сложную нейронную сеть, чем дети, что способствует более высокой электроактивности.

2. Синаптические связи

Синапсы — места контакта между нейронами, играют важную роль в передаче электрических сигналов. У взрослых формируются более сильные и эффективные синаптические связи, что способствует усилению электроактивности головного мозга.

3. Метаболическая активность

Головной мозг взрослых людей потребляет большое количество энергии для поддержания своей активности. Это связано с активным обменом веществ, который обеспечивает электроактивность мозга.

Таким образом, электроактивность головного мозга у взрослых возбуждается комплексным взаимодействием нейронов, синапсов и метаболизма, что обеспечивает нормальное функционирование нервной системы.

О ритмах мозга

Как вам известно, человеческий орган — головной мозг, управляется электрическими сигналами. Он непрерывно производит электрические импульсы, которые известны как мозговые волны (или ритмы мозга, волны мозга, волны мозговой активности). Частота этих импульсов измеряется в герцах или циклах в секунду. А основная частота мозговых волн определяет общее состояние мозга.

Почему основная? Это связано с тем, что мозг не функционирует как единое целое на одной частоте. Это означает, что одна область мозга может генерировать больше бета-волн, в то время как другие области мозга излучают импульсы на другой частоте. В целом, он может находиться в состоянии спокойного расслабления, например, но часть подкорки будет испытывать «зуд» от стресса и проблем на фоновом уровне.

Мозговая активность человека разделяется учеными на пять основных видов: дельта, тета, альфа, бета и гамма.

Описание альфа-ритма

Альфа-ритм — это ритм ЭЭГ (электроэнцефалограммы) с частотой от 8 до 14 Гц и средней амплитудой 30-70 мкВ. Однако, могут наблюдаться высоко- и низкоамплитудные α-волны. Этот ритм регистрируется у 85-95% здоровых взрослых и наиболее ярко выражен в затылочных отделах.

Наибольшую амплитуду альфа-ритм достигает в состоянии спокойного бодрствования, особенно при закрытых глазах в темном помещении. Однако, этот ритм блокируется или ослабляется при увеличении внимания, особенно зрительного, или при мыслительной активности.

- Медитация. Это один из наиболее эффективных способов достижения состояния альфа. Путем сосредоточения на дыхании и отключении от внешних раздражителей можно создать идеальную среду для формирования альфа-волн.

- Глубокая релаксация. Использование техник глубокой расслабленности, таких как прогрессивное мышечное расслабление или йога, позволяет усилить альфа-ритм и достичь глубокого погружения в себя.

- Звуковая терапия. Слушание специальных звуковых композиций, которые способны синхронизировать мозговую активность с альфа-волнами, поможет достичь желаемого состояния.

- Визуализация. Представление себя в спокойном и гармоничном месте, визуализация приятных образов, способствуют формированию альфа-ритма и созданию благоприятной атмосферы.

Ежедневная медитация-релаксация требует постоянной тренировки и затрачиваемого времени. Для новичков достаточно уделить 20 минут в день, чтобы научиться достигать состояния расслабленности.

Отмечаются негативные последствия излишней стимуляции альфа-ритма, такие как повышенная сонливость, усталость и даже возможное возникновение депрессии. Важно понимать свое текущее состояние. Увеличение альфа-ритма может быть полезным при депрессии, связанной со страхом, нервозностью и напряжением. Однако не следует повышать альфа-ритм в спокойном и расслабленном состоянии, когда мыслям ясны и сознание четко. Это может вызвать чувство разочарования, скуки и потерю интереса к жизни.

САМОЗАЩИТА МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

Мозг — один из органов человеческого тела, который природа защищает особенно надежно. Он находится за костями черепа, окружен специальной жидкостью, кровь подается в него плавно, а не пульсирующими импульсами. Мозг также является органом, который скрывает много загадок. Изучение мозга человека совершает революционные прорывы и вызывает новые вопросы. Одним из таких вопросов является расшифровка электрической активности мозга, которая записывается при помощи электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Этот метод был изобретен в 30-е годы прошлого века.

Ханс Бергер, создатель метода ЭЭГ, обнаружил колебания в диапазоне 8-12 Гц, высокой амплитуды. Он назвал их альфа-ритмом, где «альфа» обозначает первую букву греческого алфавита. Однако, роль этих колебаний в организме до сих пор не определена четко.

Традиционно предполагалось, что стабильное функционирование мозга проявляется через четкий альфа-ритм. Однако у некоторых людей отсутствует альфа-ритм, при этом они практически здоровы. С появлением возможности компьютерной обработки ЭЭГ, было обнаружено наличие альфа-колебаний у таких людей, но они не выражены в виде ритма.

С другой стороны, у некоторых психически больных наблюдается «гипернормальный» альфа-ритм. Такой ритм даже называется «гипернормальным». Он свидетельствует о характере заболевания, которое проявляется настойчивостью, и шансы на выздоровление у таких пациентов, к сожалению, очень низки. Таким образом, нормальный альфа-ритм считается положительным, а «слишком нормальный» — отрицательным. Теперь встает вопрос, какую роль играет альфа-ритм в работе мозга человека и что именно он отражает?

Стихийное возбуждение или подавление деятельности мозга?

Когда человек закрывает глаза, у него возникает альфа-ритм. Этот ритм обнаруживается в задних частях мозга, которые ответственны за зрение. Однако, ученый Норберт Винер, один из основателей кибернетики, считал, что альфа-ритм является отражением «проигрывания» в мозге зрительных образов.

Другие исследователи предполагали, что альфа-ритм связан с механизмами памяти и восприятия зрительных образов. Однако все эти гипотезы остаются гипотезами. Нам очень сложно понять процессы, происходящие в мозге, когда он находится в состоянии «отдыха».

Если подойти к проблеме с другой стороны и провести сравнение между мозгом человека и мозгом животных, то можно заметить, что у животных возникает похожая на человеческий альфа-ритм активность мозга только после введения успокаивающих психотропных препаратов. Для психофизиологов этот факт давно является загадкой: ведь такие изменения обычно свидетельствуют о возбуждении мозга. Иными словами, мы ожидаем торможения, а получаем наоборот — активацию мозга.

Однако позже были обнаружены более тонкие и менее заметные изменения в ЭЭГ, которые действительно отражают процессы торможения в мозге. Но эти изменения бледные по сравнению с яркими «нелогичными» изменениями ЭЭГ.

При исследовании препаратов, которые вызывают чувство страха, были обнаружены несоответствующие кусочки в этой мозаике. Оказывается, их влияние на ЭЭГ практически противоположно успокаивающим средствам. Если возбуждающие препараты действуют в течение длительного времени, мозг начинает затормаживаться, а в ответ на успокаивающие препараты — активизироваться. Каково значение этого факта?

Вероятно, это свидетельствует о неизученных компенсаторных процессах в мозге. Кажется, существует особый механизм, который обеспечивает постоянную активность мозга и стремится поддерживать его возбуждение на определенном уровне.

Мозг пытается сам спасти себя.

Вернемся к альфа-ритму мозга человека. Как уже отмечалось, он регистрируется в первую очередь в областях затылка, где находится зрительный отдел мозга. Зрительное восприятие играет ведущую роль у человека, поэтому эти участки мозга испытывают огромную нагрузку. Вероятно, чтобы избежать перегрузок, зрительный отдел мозга имеет механизм поддержания стабильности.

Возбуждение зрительных отделов мозга, когда они активны, нельзя скорректировать. Однако, как только человек закрывает глаза, вот тогда все начинается: альфа-ритм полностью вступает в действие, чтобы восстановить равновесие. Поддерживающие это предположение исследования доктора биологических наук А. Ф. Изнака.

Врач обнаружил, что при открытых глазах возможны отдельные всплески альфа-колебаний. Это происходит, когда человек интенсивно наблюдает за появлением определенного объекта и устает от ожидания. Если всплеск альфа-колебания возникает в момент, когда появляется цель, то человек не реагирует на нее и не видит ее!

Представьте себе опытного охотника, который находится в засаде. Появляется долгожданная животная дичь, но выстрел задерживается на несколько секунд. Охотник не замечает свою добычу — в его мозге возникает вспышка альфа-ритма. Как только колебания исчезают, зрение восстанавливается, и он видит лось.

У людей с серьезными нервными или психическими нарушениями наблюдается выраженный альфа-ритм. Это происходит потому, что больной мозг стремится спасти себя, но находится в сильной степени угнетения, что мешает ему выполнять свою нормальную психическую функцию. В данном случае мозг больного схож с человеком, сжимающимся от сильной боли или страха. Неопытные парашютисты в критической ситуации, когда основной парашют не открывается и их тело с большой скоростью стремится к земле, прижимают руки к телу, не давая запасному парашюту раскрыться.

Необходимо поразиться изумительной организации человеческого мозга, который всегда находится на грани между возбуждением и угнетением, и не позволяет себе переутомляться или слишком много отдыхать, постоянно поддерживая гармоничное равновесие, которое и является его нормальной работой.

Мозговые ритмы и волны

Ритмы электроэнцефалограммы

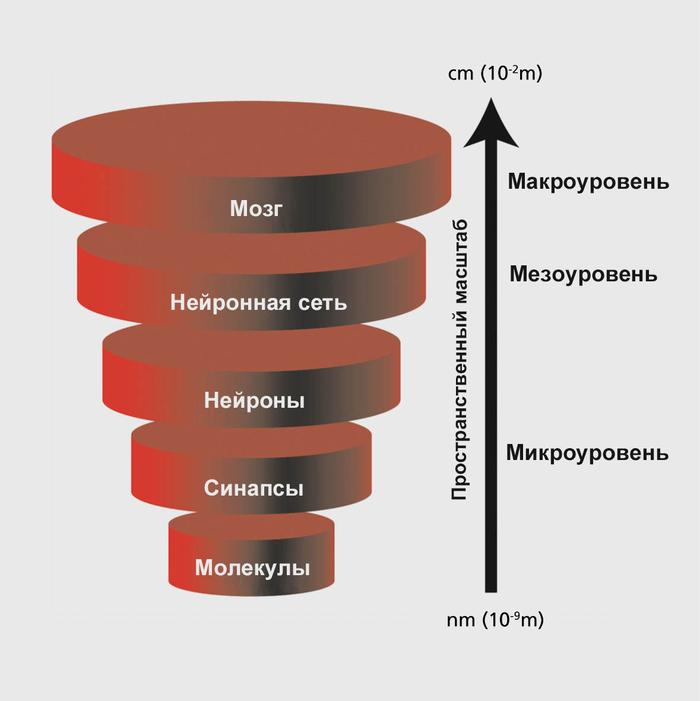

В центральной нервной системе (ЦНС), нейроны соединяются электрохимическими сигналами, которые приводят к ионным токам через синаптические контакты. На уровне сети, синхронизация электрической активности нейрона вызывает ритмичные колебания напряжения, распространяющиеся по областям мозга, известные как нейронные колебания или мозговые волны.

- Альфа-активность (8-12 Гц)

- Дельта (1-4 Гц)

- Тета (4-8 Гц)

- Мю (8-13 Гц)

- Бета (13-30 Гц)

- Низкая гамма (30-70 Гц)

- Высокая гамма (70-150 Гц)

Эти компоненты выделены на мезо- и макроуровнях в результате классификации частотных границ мозга. Они обладают различной периодичностью колебаний и выполняют различные физиологические функции, связанные с разными поведенческими состояниями организма. Альфа-активность (8-12 Гц), например, проявляется в затылочной доле во время спокойного бодрствования и усиливается при открытии глаз. Электроэнцефалография позволяет измерять эти частотные диапазоны, что позволяет более подробно описывать ритмы мозга.

Ритмический характер электроэнцефалограммы определяется, по меньшей мере, тремя ритмообразующими компонентами.

- Первое воздействие на таламус осуществляет ретикулярная формация среднего мозга.

- Второй компонент — таламус и лимбическая система.

- Третий компонент — пирамидные нейроны коры.

Предполагается, что активность коры регулируется пейсмекерами таламуса, которые в свою очередь получают сигналы от ретикулярной формации ствола мозга.

Учеными было установлено, что для объяснения распределения альфа-ритма по скальпу следует использовать двухуровневую модель генерации сигнала. Первый уровень представлен двумя базовыми генераторами в ретикулярных ядрах таламуса, а второй — двумя модально-специфическими корковыми генераторами, которые находятся в определенных областях коры, соответствующих специфичным модальностям.

В зависимости от эмоций, чувств и общего состояния человека всегда доминирует определенная волна. Они, в целом, связаны с определенным типом мышления или ритмом активности.

Виды мозговых волн

Альфа-волны — это ритмичные колебания средней амплитуды 30-70 мкВ и частотой от 8 до 14 Гц. Они обычно наблюдаются у всех здоровых людей в состоянии спокойной мозговой деятельности в период бодрствования. Во время этого ритма организм способен производить успокаивающие нейрохимические вещества. Альфа-волны проявляются в теменных и лобных областях мозга.

В настоящее время ученые рассматривают несколько теорий происхождения и локализации генераторов альфа-активности:

- Факультативная теория пейсмекеров, предложенная П. Андерсоном и его коллегами, основана на представлении, что центральный механизм генерации альфа-ритма находится в таламических ядрах, которые влияют на нейронную активность в соответствующих корковых областях; 910

- Ф. Лопесом да Сильва предложил модель корковых и таламических генераторов, основанную на существовании отдельных генераторов, находящихся как в ядрах таламуса, так и в коре;

- Теория Басара Е. утверждает, что в мозгу существует множество мультифункциональных генераторов альфа-ритма, которые распределены по всему мозгу и формируют диффузно-распределенную альфа-систему;

- Williamson S.I. предполагает наличие автогенераторов в мозговой коре — дискретных источников осцилляций, которые он называет «альфонами». Кроме того, возможно существование генераторов бета-, тета- и дельта-ритмов в коре головного мозга.

В недавних исследованиях были обнаружены новые подгруппы альфа-волн — Тальфа волны (Мю волны) в диапазоне от 7 до 13 Гц. Они активизируются при визуализации движений или физической активности, исходя из передних частей полушарий.

Бета-волны являются высокочастотными (13-100 Гц), но имеют низкую амплитуду (14-40 мкВ). Они регистрируются в области лба в состоянии бодрствования, когда мы внимательны и сфокусированы. В состоянии волнения или тревоги, генерируются быстрые бета-волны, а при чувстве угрозы и опасности — сверхбыстрые.

Гамма-волны (разновидность бета-ритма) — самые быстрые волны. Они находятся в диапазоне от 30 до 170 Гц (в некоторых источниках до 500 Гц). Амплитуда их очень низка — менее 10 мкВ. Они возникают при решении сложных проблем или задач, и описывают состояние «эврики». Также возможно их появление при чувстве волнения и страха.

Тета-волны – медленные колебания с частотой от 4 до 8 Гц и амплитудой от 20 до 60 мкВ. Эти волны являются наиболее сильными в задней и височной областях. В норме они наблюдаются у детей или при эмоциональном стрессе у взрослых (в состоянии подавленности, фрустрации).

Дельта-волны – это все низкочастотные колебания на электроэнцефалограмме (ниже 3,9 Гц). Они имеют низкую амплитуду (20-30 мкВ). Эти волны генерируются во время глубокого сна или при коматозном состоянии. У детей они могут проявляться при серьезных органических поражениях мозга. Их называют «истинно корковыми» волнами из-за их автономности в активности более низлежащих областей мозга.

Ритмы головного мозга

Альфа-ритм

Альфа-ритм

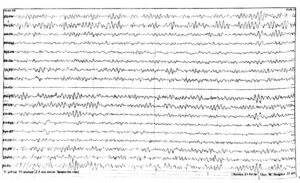

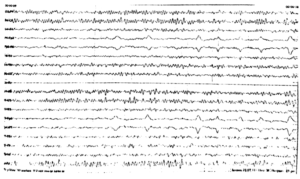

Обнаруживается преимущественно в задних отведениях в форме синусоидального, модулированного в виде вращающихся колебаний амплитуды ритма с частотой 8-13 Гц и амплитудой до 100 мкВ. В направлении к передним отведениям его амплитуда и показатель снижаются. Наибольшая амплитуда альфа-ритма наблюдается в состоянии спокойствия, расслабленной бодрствования, в темном помещении, при закрытых глазах. При открытии глаза он уменьшается, а при закрытии глаза восстанавливается (рис. 1-3).

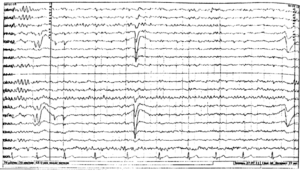

Сенсомоторный мю-ритм

Мю-ритмы

Преимущественно возникают в молодом возрасте. На ЭЭГ отображаются в центральных отведениях в форме аркообразного ритма, частота которого сравнима или слегка превышает альфа-ритм (рис. 4).

Не реагируют на открытие и закрытие глаз. Активируются умственным напряжением и психической нагрузкой. Уменьшаются при активации двигательной активности в конечностях (проба со сжатием кулаков).

Бета-ритм

Бета-ритмы

Представляются в основном в передних отведениях с частотой 14-40 Гц и амплитудой до 20 мкВ. Они имеют шумоподобную форму и не реагируют на открытие и закрытие глаз (см. рис. 5).

Бета-ритмы связаны с корковыми механизмами, ответственными за соматические, сенсорные и двигательные функции. Они проявляют реакцию на двигательную активность или тактильную стимуляцию. Во время выполнения движений или представления о них, бета-ритмы исчезают в области соответствующей корковой проекции.

Тета – колебания

Тета-ритмы

Обнаруживаются преимущественно в передних отведениях в виде отдельных волн, не превышающих по амплитуде основной корковый альфа-ритм (рис. 6). В каждом отдельном периоде ЭЭГ количество тета-волн должно быть около 20% у молодых, и со временем, оно должно постепенно увеличиваться до 40%.

Характеристики нормальной ЭЭГ у взрослого человека в состоянии бодрствования

У большинства здоровых взрослых в состоянии спокойного бодрствования на ЭЭГ наблюдается преобладание альфа-ритма с большей амплитудой в теменно-затылочных отведениях. При движении в направлении к передним (лобно-центральным отделам) альфа-ритм постепенно уменьшается по индексу и амплитуде и сопровождается бета-активностью (рис. 6).

У 10-15% здоровых обследуемых наблюдается низкая амплитуда регулярного альфа-ритма, который не превышает 20 мкВ, а на всем мозгу регистрируются высокочастотные, низкоамплитудные колебания, указывающие на преобладание десинхронизирующих влияний в мозге. Этот тип ЭЭГ связан с геном, ответственным за аутосомно-доминантное наследование.

Зенков отмечает, что ЭЭГ различается в зависимости от пола: у женщин наблюдаются более высокие частоты альфа-ритма и большее количество бета-активности. Автор делает вывод, что эти данные свидетельствуют о существовании связи между половыми различиями психологических характеристик, активацией уровня и генетическими особенностями. У некоторых здоровых обследуемых отмечается отсутствие нормального альфа-ритма, а вместо него наблюдается активность с частотой 14-18 Гц, амплитудой примерно 50 мкВ, преобладающая в затылочных отведениях и снижение амплитуды в направлении к передним отделам (рис.2). При умственной нагрузке и эмоциональном напряжении этот ритм исчезает (реакция активации).

Электрическая активность головного мозга, проявляющаяся в виде альфа-ритма, выражена в задней части головы и изменяется по амплитуде с частотой 9 Гц. Отсутствует асимметрия между полушариями. Различия в активности сохранены в различных зонах головного мозга. Бета-ритм преобладает в передней части головы, имеет низкую амплитуду и легко деформируется тета-волнами.

Медленная активность представлена отдельными тета-волнами, амплитуда которых не превышает фоновую активность. Они преобладают в передней части головы, не имеют склонности к группированию и фокальному акценту. Дельта-волны отсутствуют.

- Пачка спайков

- Нейронная активность

- Модель одиночного диполя

- Активность одиночного нейрона

- Активность нейронной популяции

- Локальные потенциалы

- Потенциал действия нейрона

- Вызванные потенциалы

Ритмы ЭЭГ у здорового человека

Активность нейронов головного мозга отображается в виде определенного ритма, который зависит от функционирования подкорковых и корковых отделов центральной нервной системы. Обычно у здорового индивида можно выделить четыре типа ритмов:

- Альфа-ритм соответствует состоянию покоя в период бодрствования. Важно отметить, что в этот момент глаза должны быть закрыты. Средняя частота такого ритма составляет 8-14 Гц. При любой физической активности альфа-ритм изменяется.

- Бета-ритм характерен для состояния возбуждения, когда человек испытывает страх, беспокойство и другие негативные эмоции. Частота импульсов варьируется от 13 до 30 Гц.

- Тета-ритм связан с редкими импульсами (4-7 Гц) и является низкоамплитудным. Он соответствует естественному сну и наиболее часто встречается у детей.

- Дельта-ритм проявляется наиболее низкой частотой (до 3 Гц) и характерен для времени сна. Этот вид активности наблюдается также и в период бодрствования, но встречается редко.

Точную интерпретацию полученных ритмов следует доверить специалисту-неврологу. При попытке самостоятельной интерпретации возможны ошибки и неправильные выводы, которые могут нанести вред пациенту.

Декодирование данных

Очень часто пациенты интересуются о том, какие сведения предоставляет декодирование электроэнцефалограммы. Этот анализ позволяет врачу оценить состояние и активность различных областей головного мозга, что имеет важное значение для выявления возможных заболеваний.

Для декодирования электроэнцефалограммы, врач должен обладать определенным уровнем квалификации.

Изменения и нарушения в активности центральной нервной системы могут быть обнаружены благодаря оценке ритма возбуждения, сравнению данных с симметричными участками головного мозга, а также анализу результатов специальных функциональных тестов, таких как фотостимуляция и гипервентиляция.

Если требуется интерпретация электроэнцефалограммы у маленьких пациентов (в случае подозрения на наличие аутизма, эпилепсии и т.д.), то необходимо провести серию изысканий с последующим сопоставлением результатов. Этот подход позволяет выявить заболевания еще на ранних этапах развития.

Итоги электроэнцефалограммы могут быть подвержены влиянию различных факторов, вроде возраста пациента, присутствия сочетанных заболеваний, нарушений двигательной сферы, проблем с зрением, приема лекарств, оказывающих воздействие на нервную систему, а также употребления кофеина или других напитков, содержащих его. Помимо этого, любые изменения электропроводимости кожи, к примеру, из-за повышенной жирности, могут повлиять на результаты.

Лечащий доктор должен учитывать все эти факторы при составлении заключения на основе электроэнцефалограммы. В случае подозрений на ошибки в процессе исследования, рекомендуется провести его повторно.

Как работает электроэнцефалография?

Передача сигналов в нервной системе человека осуществляется с использованием нейротрансмиттеров, а также путем генерации потенциалов действия. Отдельный потенциал действия или мембранное напряжение одного нейрона недостаточно сильны, чтобы быть обнаруженными с помощью неинвазивных методов диагностики. Однако, электроды могут регистрировать суммарное действие синхронно возникающих потенциалов действия и отображать электрическую активность в видимой форме.

Существует определенная связь между психическим состоянием человека и электроэнцефалограммой (ЭЭГ). Аномальные или необычные мозговые волны могут указывать на наличие патологии. Изучением и описанием таких волн занимается специалист в области неврологии.

Активность частей коры головного мозга, содержащих много нервных клеток, измеряется при помощи электродов. Однако ЭЭГ не только регистрирует электрический потенциал нервных клеток в головном мозге, но и активность мышц головы и кожи. Следовательно, основные ритмы ЭЭГ не точно отражают активность нейронов. Ритмы ЭЭГ и их связь с состоянием мозга являются предметом дискуссий в научном сообществе.

Дельта-ритмы

Тета-волны

Тета-волны — это электрические колебания мозга, которые наблюдаются в состоянии глубокой расслабленности и сонливости. Они имеют частоту примерно от 4 до 8 герц и считаются одними из медленных волн мозга. Тета-волны часто связывают с медитацией, глубоким сосредоточением и творческим процессом.

Исследования показывают, что тета-волны могут положительно влиять на наше здоровье и благополучие. Они могут снизить уровень стресса, улучшить качество сна, улучшить память и концентрацию. Тета-волны также могут быть полезны при лечении некоторых психических расстройств, таких как тревожность и депрессия.

Существует несколько способов стимуляции тета-волн. Один из них — это медитация. Медитация помогает снизить активность мозга и войти в состояние глубокой расслабленности, что способствует возникновению тета-волн. Другим способом является прослушивание специальных аудиозаписей, которые генерируют тета-волны. Эти записи можно использовать во время отдыха или перед сном для достижения глубокого расслабления.

Однако, перед использованием стимуляции тета-волн, необходимо проконсультироваться с медицинским специалистом. Он сможет рекомендовать наиболее подходящие методы и объяснить, как правильно использовать их. Это особенно важно для людей с определенными медицинскими условиями или приемом медикаментов, которые могут влиять на активность мозга.

В целом, тета-волны представляют собой интересную область исследования и могут иметь значительные преимущества для нашего физического и психического здоровья. Однако, перед применением стимуляции тета-волн, необходимо получить консультацию у профессионала, чтобы избежать негативных последствий.

Альфа-волны

Характеристики нормального альфа-ритма на электроэнцефалограмме следующие:

- Частота 8-12 Гц: минимальная норма альфа-ритма у взрослых и детей старше 8 лет — 8 Гц;

- Местоположение: обнаруживается в затылочных областях;

- Морфология: ритмичная и регулярная;

- Амплитуда: обычно колеблется от 20 до 100 мВ;

- Реактивность: проявляется при закрытии глаз и исчезает при их открытии.

Бета-волны

Нормальный бета-ритм ЭЭГ обладает следующими характеристиками:

- Частота (согласно определению) выше 13 Гц.

- Расположение: равномерное распространение.

- Форма: обычно ритмичная и симметричная.

- Амплитуда: варьирует от 5 до 20 мВ.

Реакционная способность: активность бета-ритма усиливается во время первой и второй стадии сна, а в глубоких фазах снижается. Центральная активность бета-ритма может быть вызвана произвольными движениями и проприоцептивными стимулами.

Гамма-волны

Гамма-волна — это сигнал с частотой выше 30 Гц. Этот ритм возникает при сосредоточении внимания во время обучения или медитации. Последние исследования показали, что гамма-ритмы необходимы для объединения различных стимулов.

Необходимо отметить, что гамма-ритмы невозможно увидеть на полосе электроэнцефалограммы без специальных устройств. Кроме того, следует рассмотреть различные области применения этого метода исследования.

1. Первая область применения электроэнцефалограммы – это выявление эпилептиформных или эпилептических припадков.

2. Диагностика нарушений сна различной этиологии также является важным применением электроэнцефалограммы.

3. Этот метод позволяет выявить морфофункциональные изменения в мозге, такие как опухоли головного мозга или нарушения кровообращения.

4. Электроэнцефалограмма может помочь выявить заболевания центральной нервной системы с неясной этиологией, например энцефалит, повышенное внутричерепное давление или атрофия мозга.

5. Еще одна важная область применения электроэнцефалограммы – это констатация смерти мозга.

Однако следует отметить, что электроэнцефалограмма является всего лишь простым инструментом для диагностики эпилепсии. Отсутствие видимых изменений на электроэнцефалограмме не исключает возможность наличия эпилепсии, энцефалита или органических заболеваний. Локализованные изменения в мозге в настоящее время диагностируются с использованием современных методов визуализации.

Если возможности измерить мозговые волны нет, это называется нулевой электроэнцефалограммой. Нулевая активность означает полную гибель мозга. Смерть головного мозга является необходимым условием для изъятия органов у покойного и их пересадки.

Электроэнцефалография потеряла свою значимость после появления современных методов визуализации, таких как компьютерная или магнитно-резонансная томография. Эти исследования обычно более точно отражают повреждение мозга. Однако, поскольку электроэнцефалография является простой и безопасной процедурой, а также особенно полезна для диагностики эпилепсии, она по-прежнему применяется в клинической практике. Электроэнцефалограмма также используется для выявления возрастных нарушений зрелости головного мозга и нарушений сна.

Для улучшения точности диагностики эпилепсии иногда обращаются к дополнительным (провокационным) методам. Среди них находятся гипервентиляция, фотостимуляция и лишение сна продолжительностью 24 часа.

Симптомы психомоторного возбуждения

В зависимости от основного синдрома, которым является данное состояние, можно выделить несколько вариантов его клинического течения. При галлюцинаторно-бредовом возбуждении пациент совершает рывками движения, которые могут быть угрожающими или защитными. Обратите внимание, у пациента суженное внимание, оно сосредоточено на возникающих образах и идеях. Преобладают эмоции гнева, озлобленности и подозрительности. Мимика пациента изменчива, а речь представлена несвязными обрывочными фразами.

Кататонический вариант психомоторного возбуждения проявляется через вычурное поведение, манерничанье и импульсивные действия пациента. Его движения либо раскоординированные, либо ритмичные и однообразные. Такое состояние характерно для шизофрении и шизофреноподобных синдромов. Дисфорическое возбуждение проявляется через негативное настроение. Пациенты напряжены, угрюмы и мрачны.

Физическая активность выражается в нападках на окружающих, провокационных драках.

Пациенты с гебефреническим возбуждением обладают дурашливостью, эмоциональной неустойчивостью, необоснованной веселостью и иногда озлобленностью. Их двигательная активность отличается бессмысленными порывистыми жестами и действиями, которые имеют агрессивный характер. Маниакальная форма проявляется повышенным настроением, непоследовательностью поступков и ассоциативностью мышления. Пациенты стремятся к активным действиям, но остаются направленными бессмысленно.

Психомоторное возбуждение тревожного типа сопровождает депрессивные расстройства. Основными симптомами являются беспокойство, бесцельное хождение, раскачивание туловища и стереотипные движения (потирание рук, теребление одежды). Речь сопровождается стонами, звучными вздохами и обрывочными словами. При усилении тревоги пациенты проявляют ауто- и гетероагрессию, кричат и мечутся.

При преобладании эпилептиморфного возбуждения наблюдаются аффективно-двигательные проявления — пациент метается по комнате, испытывает страх и панику, стремится убежать. Если попытаться препятствовать действиям больного, возникает агрессия. Возможны галлюцинации, бред, дезориентация в пространстве и времени. При наличии олигофрении наблюдается эретическое беспокойство с проявлениями разрушительного характера, сопровождающееся криками.

Осложнения

При психомоторном возбуждении, вызванном психогенными факторами, наблюдается сужение сознания и фокусировка на травматических событиях. Пациенты находятся в состоянии паники, беспокойно бродят, испытывают неуправляемый ужас. В случае психопатического варианта расстройства, выраженной эмоциональной вспышкой становится повышенная агрессивность: больные кричат, ругаются, направляют свою агрессию на тех, с кем у них возник конфликт. Реже такая неконтролируемая физическая активность направлена на себя.

Оказание некорректной помощи больному подразумевает его лишение адекватного наблюдения и контроля, недооценку опасности возбуждения психомоторного характера, отказ от вызова бригады скорой помощи, а также пренебрежение физическим удержанием. Все это значительно повышает вероятность того, что пациент может нанести вред самому себе или окружающим. При возбужденном состоянии существует риск травмирования и последующей инвалидизации, а также возможность возникновения спонтанных суицидальных попыток, которые могут привести к смертельному исходу, а также возможности насилия в отношении других людей.

Персонал бригады неотложной медицинской помощи первично определяет психомоторное возбуждение, а затем этим состоянием занимается врач-психиатр. Обычно диагностика такого состояния не вызывает трудностей. Задача специалистов – оценить степень возможной агрессии у пациента и выявить причину возбуждения. После устранения острых симптомов проводится дифференциальная диагностика основного этиологического фактора. Первичное обследование больного включает:

- Наблюдение. Патологическая моторная активность проявляется суетливостью, стереотипными движениями, хаотичными жестами. Наиболее яркая симптоматика – брожение по кабинету или палате, удары о стену (кулаками, головой), агрессивные атаки на персонал. Двигательные проявления сопровождаются стонами, криками, сильной эмоциональностью – страхом, гневом, смехом.

- Интервью. Наличие выраженного психомоторного возбуждения у пациента мешает врачу провести интервью, но в случае легких и умеренных симптомов применяется краткое общение, направленное на выявление причин такого состояния — интоксикации, черепно-мозговой травмы, психических расстройств. По возможности просят оказать содействие в опросе членам семьи пациента, лицам, находившимся рядом в момент начала тревожного поведения.

- Обследование. Оценка физического состояния может указывать на наличие черепно-мозговых травм, следов от употребления наркотических средств, запах алкоголя. Обследование необходимо для определения причины возбужденного состояния и определения необходимости оказания неотложной помощи.

Зачем назначают ЭЭГ

Главная цель электроэнцефалографии головного мозга — изучить его активность в различных состояниях, сравнить результаты с нормой, подтвердить или опровергнуть возможные нарушения в частотной составляющей. Данный орган является очень сложным; каждая его область имеет собственные процессы, и каждое состояние человека соответствует определенному ритму частот биоэлектрической активности.

Результаты исследования — расшифровка электроэнцефалограммы, представляющая собой картину сигналов, разбросанных по разделам и областям мозга. На что в первую очередь обращают внимание специалисты?

Сбои в частоте и интенсивности сигналов. Постоянные или диффузные отклонения могут свидетельствовать о проблемах с кровообращением, врожденных патологиях, а также о процессах, связанных с постепенным ухудшением кognitivных способностей.

Нарушения ритма, проявляющиеся в необычных местах и охватывающие большие участки мозга, могут свидетельствовать о возможности наличия опухоли, рубца или травмы.

Пароксизмальные проявления, при которых ритм временами сбивается, могут указывать на возможность сотрясения мозга или начала энцефалита.

Распространение тета и дельта сигналов по мозгу вне сна может быть признаком возможного приобретенного слабоумия, развития болезни Альцгеймера или устойчивой депрессии. Аналогичные выводы могут быть сделаны при обнаружении повышенной частоты нормального сигнала.

Дешифрирование энцефалограммы следует проводить исключительно квалифицированным врачом-неврологом. Без понимания принципов работы головного мозга невозможно сделать правильные выводы. Кроме того, результаты исследований у детей и взрослых оказываются настолько различными, что аматор ничего не сможет понять и подвергнется риску развития невроза или депрессии из-за неправильной интерпретации результатов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЭГ мониторинг: эффективный метод раннего выявления неврологических заболеваний

Какие заболевания обнаруживает электроэнцефалография

Необходимо подчеркнуть, что исследование методом электроэнцефалографии является одним из способов функциональной диагностики, который помогает выявить аномалии в функционировании мозга и центральной нервной системы. В дальнейшем требуется определить причины этих отклонений.

ЭЭГ и диагностика эпилепсии

К примеру, при подозрении на скрытую эпилепсию, когда появление судорожных припадков не было резким, или при наличии судорожной готовности, ЭЭГ покажет нарушения ритма и частоты сигналов. После этого необходимо назначить КТ или МРТ головного мозга для выявления рубца, образовавшегося в результате травмы, инсульта или операции.

Провоцирующие и деривационные методы ЭЭГ

Для полноценной диагностики судорожной готовности используются специальные методы обследования. Во время ЭЭГ включают яркий мигающий свет и подают внезапный звуковой сигнал, чтобы провоцировать судороги. Также проводится депривационное (депривативное) обследование, которое заключается в том, что пациенту предлагают не спать примерно сутки, а затем выполняют ЭЭГ. Отсутствие сна вызывает стресс в мозгу, что позволяет обнаружить характерные расстройства ритма биоэлектрической активности, свойственные эпилепсии.

Диагностическая ценность и возможности ЭЭГ

Путем анализа основных показателей четырех основных ритмов, можно получить представление о функционировании и взаимодействии различных отделов мозга и собрать информацию о возможных отклонениях:

Нарушения сна и бодрствования, тревожные и депрессивные состояния;

Эпилептические припадки, приступы, судорожная готовность и эпилептический статус;

Признаки нарушения кровообращения в мозге, вегето-сосудистая дистония;

Состояния и последствия инфаркта, инсульта, черепно-мозговой травмы, контузий;

Пороки развития или приобретенное умственное отсталость, воспаления в различных отделах мозга.

Однако, для постановки окончательного диагноза в любом случае понадобится назначение дополнительных исследований, которые помогут оценить другие физиологические параметры и показатели.

Процедура электроэнцефалографии не вызывает боли, она абсолютно пассивная — прибор только регистрирует сигналы из мозга, аналогично электрокардиографии сердца. Её можно проводить без ограничений по времени и количеству, включая процесс сна. Комплексная диагностика учитывает результаты ЭЭГ и других исследований.

Список литературы

- Fries P (2005). «Механизм когнитивной динамики: нейрональная коммуникация через нейрональную согласованность». Тенденции в когнитивных науках. 9 (10): 474–480. doi:10.1016/j.tics.2005.08.011.

- Fell J, Axmacher N (2011). «Роль фазовой синхронизации в процессах памяти». Обзоры природы нейронауки. 12 (2): 105–118. doi:10.1038/nrn2979.

- Schnitzler A, Gross J (2005). «Нормальная и патологическая осцилляционная коммуникация в мозге». Обзоры природы нейронауки. 6 (4): 285–296. doi:10.1038/nrn1650.

- Buzsáki, G (2006). Ритмы мозга. Оксфордский пресс.

- Foster, JJ; и др. (июль 2017). «Альфа-ритмы позволяют пространственно и временно разрешенное отслеживание скрытого пространственного внимания». Психологическая наука. 28 (7): 929–941. doi:10.1177/0956797617699167.

- Бергер Г, Грей КМ (1929). «О мозговой электроэнцефалограмме человека». Архив психиатрии и нервных болезней. 87: 527–570. doi:10.1007/BF01797193.

- Фокина Ю. О., Павленко В. Б., Куличенко А. М.. «Возможные механизмы генерации электроэнцефалограммы»// Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Биология. Химия, том 20, № 4 (59), 2007, с. 96-108

- Исаичев С.А.. Осипова Д.С.. Коптелов Ю.М. Дипольные модели генераторов альфа-ритма // Журнал высшей нервной деятельности. – 2003. – Т. 53. № 5. – С. 577-586

- Андерсен П.. Андерссон С.А. Таламическое происхождение кортикальной ритмической активности / Руководство по электроэнцефалографии и клинической нейрофизиологии / Ред. Амстердам: Эльсевьер. 1974. – Том 2 , – С. 90

- Андерссон С. А. Холмгрен Е. Теоретические соображения по синхронизации активности таламо-кортикальных вещественностей. Подкорковые механизмы и сенсомоторная активность / Ред. Фригайзи Т.Л. Берн: Хубер. 1975. – С. 229-250.

- Лопес да Силва Ф.Х.. ван Лиероп Т.Х.М.Т.. Шрайер К.Ф.М.. Сторм ван Леувен В. Существенные различия между альфа-ритмом и барбитуратными спиндлами: спектры и таламо-кортикальная согласованность электроэнцефалографический и клинический – 1973б. – Т. 35. – С. 626-639

- Басар Э. Мозговая функция и осцилляции. – Берлин. Нью-Йорк: Спрингер. 1998. – 467 с.

- Лобасюк Б.А. Роль ретикулярной формации ствола мозга в механизмах электрогенеза Нейрофизиология. – 2005. – Т. 37. №1. – С.39-45