Изменение мр сигнала в веществе головного мозга является важным показателем активности мозга и может быть использовано как показатель эффективности лечения различных заболеваний. В данной статье мы рассмотрим, какие изменения мр сигнала могут указывать на наличие патологий и какие методы лечения могут быть эффективными в таких случаях.

В следующем разделе вы узнаете о том, какие заболевания могут привести к изменению мр сигнала в головном мозге, а также о методах обнаружения и диагностики этих изменений. Мы также рассмотрим основные направления лечения таких патологий и их эффективность, а также обсудим перспективы развития технологий в сфере диагностики и лечения заболеваний головного мозга.

Изменение мр сигнала в веществе головного мозга и его лечение

Изменение магнитно-резонансного (МР) сигнала в веществе головного мозга может свидетельствовать о различных патологиях и заболеваниях. Это может быть связано с образованием опухолей, воспалительными процессами, травмами и другими нарушениями функций мозга.

Причины изменения мр сигнала в веществе головного мозга

Одной из причин изменения МР сигнала в головном мозге может быть дегенеративно-дистрофический процесс, такой как множественная склероз или болезнь Паркинсона. Также изменение сигнала может быть вызвано сосудистой патологией, нарушением кровообращения или даже гематомой.

Лечение изменения мр сигнала в веществе головного мозга

Лечение изменения МР сигнала в головном мозге зависит от причины этого изменения. При выявлении опухоли может потребоваться хирургическое вмешательство или лучевая терапия. В случае воспалительных процессов могут применяться противовоспалительные препараты и антибиотики.

Кроме того, физиотерапия, реабилитация и медикаментозное лечение могут помочь в восстановлении функций мозга при изменении МР сигнала. Важно своевременно обращаться к специалистам для выявления причины изменения сигнала и назначения соответствующего лечения.

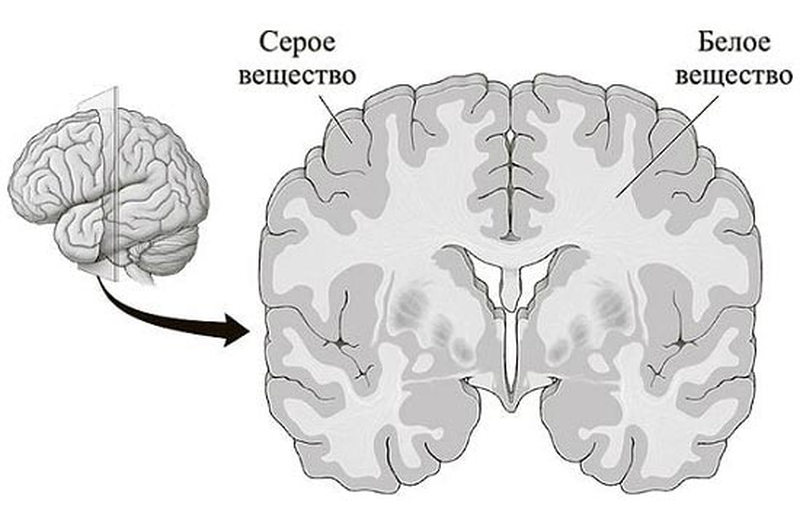

Серое и белое вещество головного мозга на МРТ

Медики утверждают: чем раньше выявить заболевание и начать лечение, тем больше возможностей на положительный исход. Магнитно-резонансное сканирование сосудов головы может быть выполнено у большинства людей без серьезных побочных эффектов. Новые контрастные вещества на основе хелатов гадолиния в 98% случаев не вызывают осложнений. Единственное серьезное препятствие для диагностической процедуры — присутствие металла в организме человека, что требует другого способа исследования, например, КТ.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является подробным методом визуализации распределения белого и серого вещества, а также патологических процессов внутри головного мозга. Данный метод является высокоточным и неинвазивным, и широко используется нейрохирургами, неврологами и иногда психиатрами в инструментальной диагностике.

Анализ изменений в основных составляющих мозга — сером и белом веществе — имеет важное значение в клинической диагностике и лечении множества заболеваний, таких как эпилепсия и эписиндром, инсульт, болезнь Альцгеймера, злокачественные и доброкачественные опухоли, рассеянный склероз, инфекционно-воспалительные процессы, посттравматические повреждения и другие.

Структура головного мозга характеризуется наличием серого и белого вещества, которые распределены по нему. Серое вещество является основной составляющей коры головного мозга и подкорковых образований, в то время как белое вещество представлено нервными волокнами и образует связи между различными участками мозга.

Серое вещество

Субстратом большинства высших нервных функций является серое вещество головного мозга, которое состоит из тел нейронов, глиальных клеток, дендритов, капилляров и безмиелиновых аксонов. Основные структуры представляют собой центры, каждый из которых контролирует определенное действие, такие как мочеиспускание, дефекация, сердцебиение и т.д.

Нейрохирурги характеризуют цвет серого вещества как условный, скорее он обладает оттенком земли. Основные структуры головного мозга четко отличаются друг от друга благодаря различию в содержании воды и белков, что позволяет выделить каждую зону на томограммах. Патологические процессы, расположенные в сером веществе, приводят к нарушению восприятия, речи, эмоций, памяти, сенсорной чувствительности, волевых движений и т.д.

Белое вещество

Белый цвет обуславливают пучки нервных волокон, покрытых миелиновой оболочкой. Главное предназначение данной мозговой структуры — передача импульсов от принципиальных центров к окружающей среде (нижележащим элементам нервной системы).

Какие заболевания головного мозга выявляет магнитно-резонансная томография?

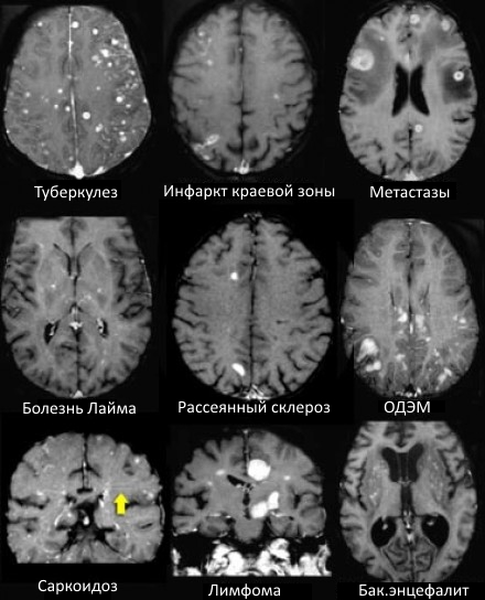

Изменения белого вещества на МРТ при различных патологиях

Магнитно-резонансная томография головного мозга используется для выявления следующих состояний:

- опухолей. МРТ – одно из эффективных диагностических методов для обнаружения онкологических процессов в головном мозге, позволяющее определить взаимосвязь новообразования с окружающими тканями;

- метастатических поражений (отдаленных очагов опухоли). Для многих злокачественных новообразований головного мозга именно этот орган становится целью;

- очагов, появившихся на фоне разных заболеваний артерий и сосудов, высокого кровяного давления, атеросклероза, мигрени, повышенного содержания гомоцистеина в крови;

- воспалительных процессов, включая аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз, саркоидоз и другие;

- инфекций: ВИЧ, туберкулез, герпес, нейросифилис, микоплазмоз и другие.

- Посттравматических изменений в голове после получения непосредственного удара или для обнаружения очагов после проведения лучевой терапии, что также рассматривается радиорентгенологами как изменяющий фактор;

- Различных нарушений обмена веществ, токсического поражения;

- Инфарктов и инсультов, фокусов ишемии, дисциркуляторной энцефалопатии (снижение кровоснабжения проявляется гипоксическими/дистрофическими изменениями в головном мозгу);

- Сосудистых мальформаций;

- Аномалий и пороков развития;

При каких заболеваниях появляются очаги в головном мозге на МРТ?

Принцип изображения головного мозга при помощи МРТ основан на объединении множества срезов, каждый из которых имеет размеры от 1 мм и может быть оценен врачом отдельно.

Примером патологии серого вещества с образованием очагов является гетеротопия, наиболее распространенным типом которой является субэпендимальная форма, которая связана с эпилепсией и задержкой развития. Магнитно-резонансное исследование головного мозга является основным методом диагностики данной патологии. Появление эпилептических припадков в зрелом возрасте требует исключения опухоли. Изменения в сером веществе могут быть обнаружены при шизофрении (потеря плотности ткани в верхней лобной дольке, левой верхней височной извилине), биполярном расстройстве и других состояниях. Очаги в головном мозге часто встречаются у пациентов, страдающих психическими расстройствами, однако основным критерием для постановки диагноза являются симптомы.

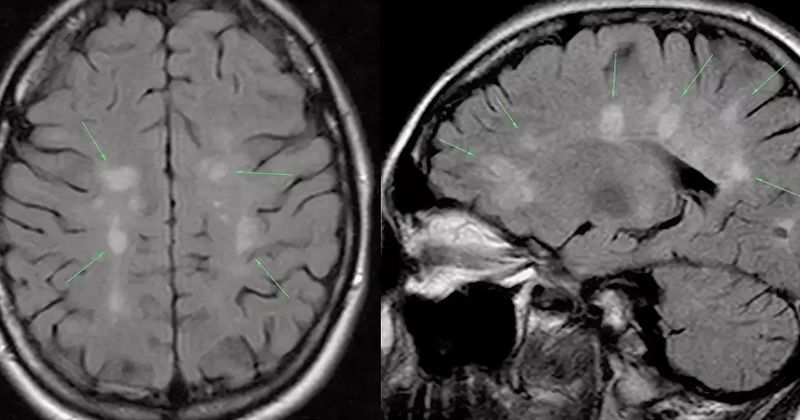

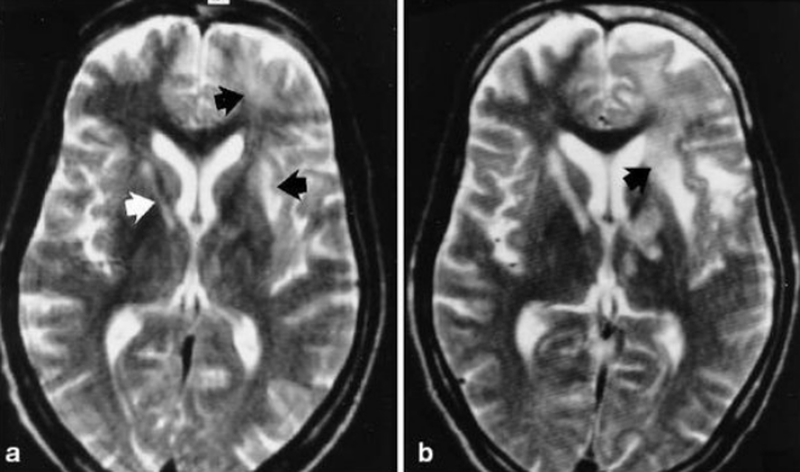

Дифференциация патологий белого вещества охватывает различные заболевания, однако МРТ мозга также обнаруживает области, которые не всегда указывают на болезнь и являются нормальным вариантом для пожилых людей. Эти области входят в понятие «доброкачественного старения мозга». Разрушительные зоны могут возникать на фоне гипоксии и ишемии. При МРТ можно обнаружить изменения в белом веществе мозга, связанные с очаговыми поражениями, в следующих случаях:

На МРТ-снимке наблюдаются изменения белого вещества мозга: зеленые стрелки указывают на наличие множественных демиелинизированных очагов при рассеянном склерозе.

- Рассеянный склероз (РС) является воспалительным (аутоиммунным) заболеванием, которое приводит к появлению пятен в белом веществе головного мозга. Патогенез этого заболевания до конца неизвестен. Аналогичные изменения могут наблюдаться при герпесвирусной инфекции, лейкоэнцефалопатии и интоксикациях. Поэтому для установления диагноза всегда необходимо анализировать клиническую ситуацию и тестировать ликвор после изучения данных томограмм. В некоторых случаях может потребоваться проведение МРТ спинного мозга.

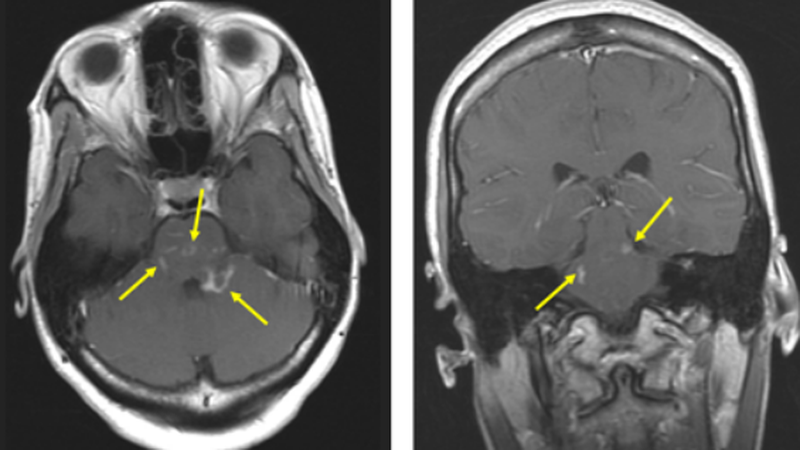

Магнитно-резонансная томография (МРТ): острый рассеянный энцефаломиелит

- Остром диссеминированном энцефаломиелите проявляются многочисленные поражения на томограммах спустя 1,5-2 недели после контакта с патогеном или после вакцинации. В процессе могут быть затронуты и другие части нервной системы. Для лучшей визуализации очагов применяется контрастирование. Размеры демиелинизированных участков превышают размеры при рассеянном склерозе, и это заболевание чаще всего выявляется у молодых пациентов.

Магнитно-резонансное томографирование (МРТ) используется для диагностики нейроборрелиоза, который является результатом клещевого энцефалита.

- При болезнях Лайма, МРТ показывает наличие точечных очагов, которые также могут наблюдаться при аутоиммунных заболеваниях. Вместе с тем, для данного заболевания характерны специфическая сыпь на коже, ощущение недомогания, похожее на простуду, и суставные боли. На МРТ-снимках наблюдается гиперинтенсивный сигнал в области спинного мозга и накопление парамагнетиков в корневой зоне VII пары черепно-мозговых нервов.

При МРТ саркоидоз проявляется поражениями оболочек, черепных нервов, аналогичные изменения также присутствуют в стволе.

- У саркоидоза головного мозга диагноз сложно установить только на основе магнитного сканирования, иногда окончательное подтверждение происходит после проведения биопсии. Визуальная картина на томограммах напоминает изменения, характерные для рассеянного склероза.

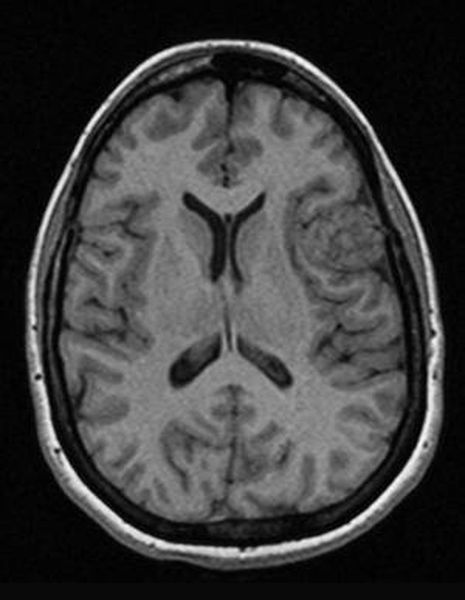

При лейкоэнцефалопатии наблюдается отрицательная динамика на томограммах, выполненных с интервалом в месяц.

- Лейкоэнцефалопатия прогрессирующего мультиочагового типа характеризуется инфицированием вирусом Каннингема и чаще всего встречается у людей с иммуносупрессией (тяжелыми нарушениями иммунной системы). В данном случае происходит поражение дугообразных волокон белого вещества, при контрастировании не наблюдается эффекта накопления. Патологические очаги чаще располагаются на одной стороне, иногда можно увидеть симметричные изменения.

Норма и отклонения на МРТ головного мозга

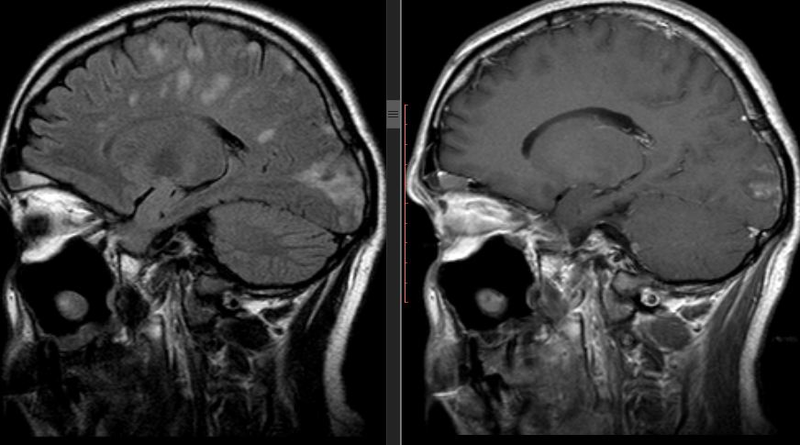

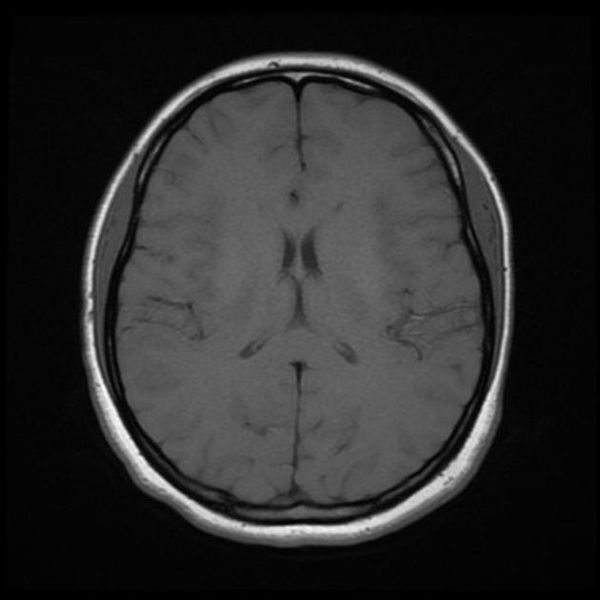

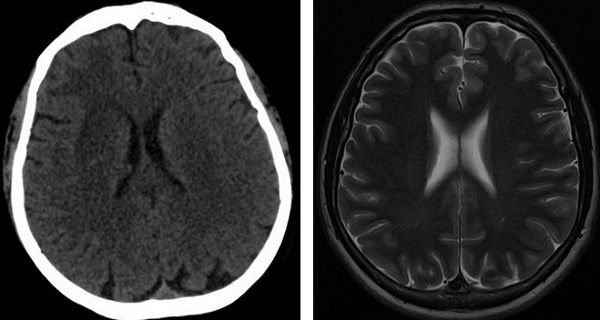

Определение наличия признаков заболевания на снимках является важной задачей. Ключевым моментом является усвоение внешнего вида здорового головного мозга. Врач, анализируя изображения пациентов, постоянно проводит сравнение с нормальными изображениями, которые хранятся в его памяти. Для понимания процесса можно рассмотреть представленные снимки внизу:

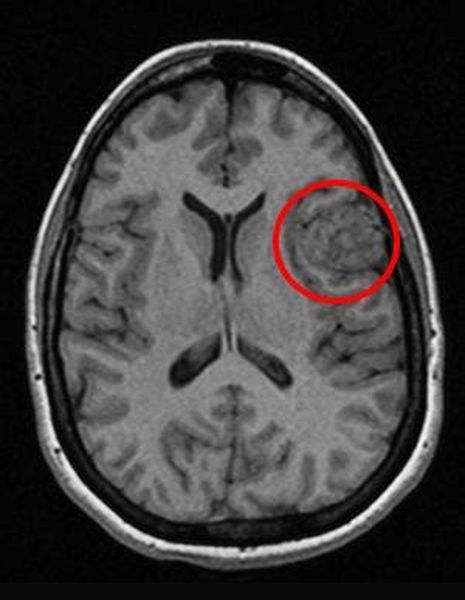

Данный фрагмент представляет собой два снимка, сделанных в идентичном режиме. Нижний снимок является нормой. Каково заболевание, представленное на верхнем снимке в таком случае? Чтобы ответить на данный вопрос, требуется провести сравнение указанных изображений. Очевидно, что на верхнем снимке в правой половине головного мозга присутствует новообразование.

Различие становится еще более заметным при сравнении левой и правой половин снимка.

Отметим это красным кружком. Внешне это представляет собой узел, неоднородный по цвету и отличается от серого и белого вещества головного мозга. В таких случаях, чтобы точно определить границы опухоли и определить ее тип, проводят исследование с контрастом.

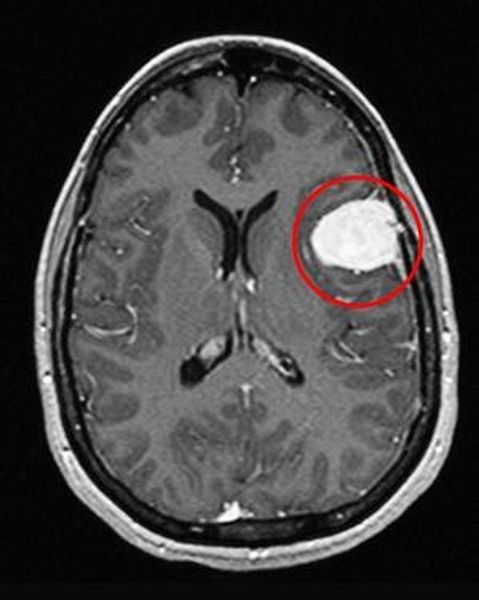

Введение контрастного вещества в кровь через локтевую вену приводит к накоплению контрастного вещества в тканях опухоли, в то время как нормальные здоровые ткани его практически не задерживают. И мы получаем следующую картину, показанную на рисунке справа. Яркая окраска опухоли соответствует накопленному контрасту – теперь можно не только сказать, где находится опухоль, но и примерно определить, что она является доброкачественной опухолью, так как у нее четкие границы (злокачественные опухоли прорастают в окружающие ткани, из-за чего границы будут размытыми и менее четкими).

Таким образом анализ результатов МРТ головного мозга проводится путем сравнения полученных изображений с нормальными значениями. Если нет отличий, то можно предположить, что пациент, чьи изображения исследуются врачом, вероятно здоров. Сравниваются различные аспекты — форма, размеры анатомических структур, местоположение, симметрия, количество спинномозговой жидкости в полостях головного мозга и множество других параметров. Каждое заболевание, будь то инсульт или рассеянный склероз, имеет свои характерные признаки.

Как интерпретировать результаты МРТ головного мозга

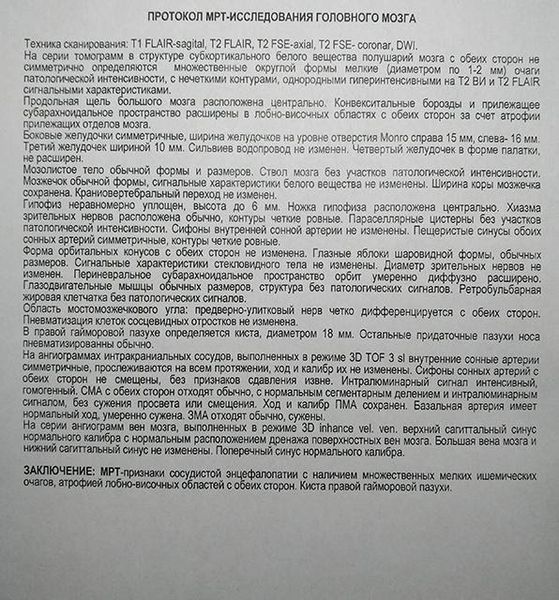

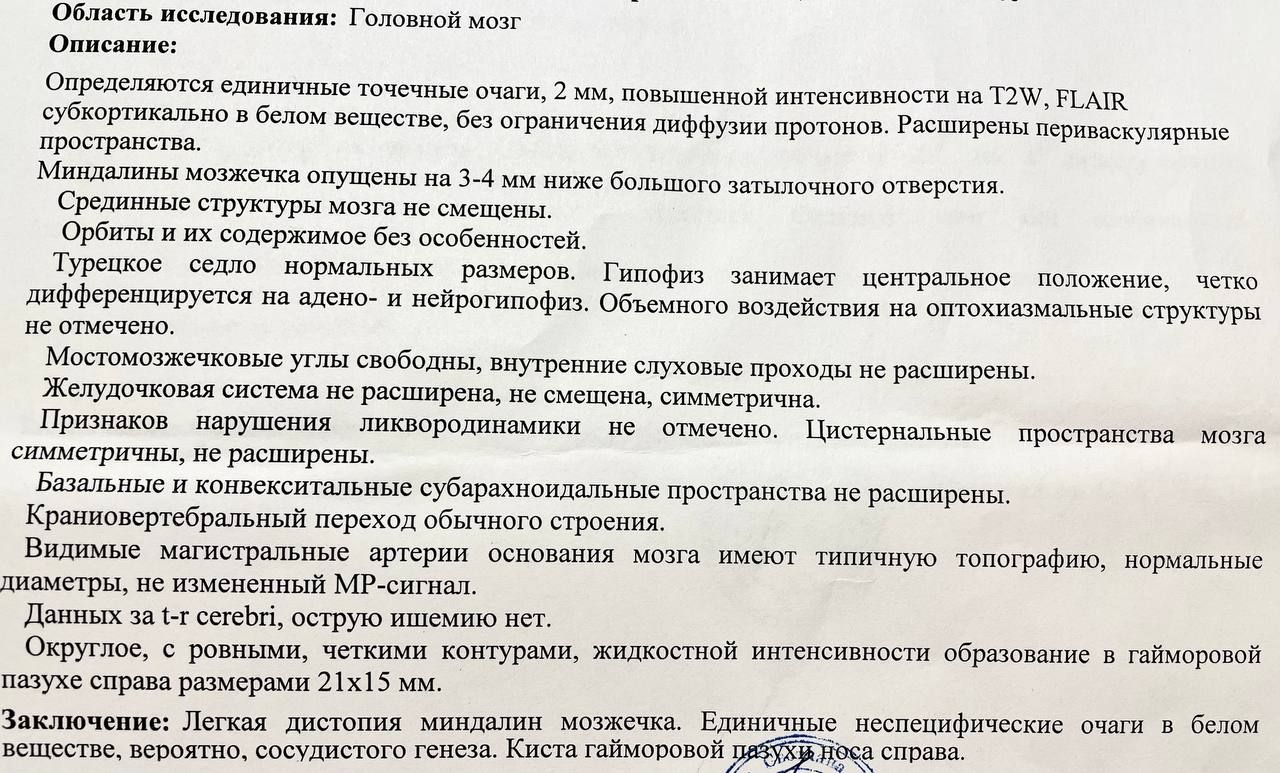

Теперь давайте рассмотрим интерпретацию результатов МРТ головного мозга с декодировкой изображений на следующем примере:

- В данном исследовании используются различные техники сканирования;

- Мелкие очаги ишемии, то есть участки белого вещества головного мозга, которые испытывают дефицит кислорода, могут быть обнаружены на серии томограмм. Это является патологией, независимо от их местоположения;

- Кора головного мозга может иметь незначительную атрофию лобно-височных долей, что также является возрастными изменениями. Это наблюдается в исследовании пожилого человека;

- Система желудочков головного мозга представляет собой полости, в которых находится спинномозговая жидкость. Если они не расширены и имеют нормальную форму, это говорит о нормальном состоянии;

- Мозолистое тело, мозжечок и ствол мозга не имеют изменений.

- Следующее описание касается гипофиза — железы, которая находится на основании мозга (незначительное сжатие возможно в норме), области пересечения зрительных нервов, синусы внутренней сонной артерии — также без изменений, так как нет асимметрии, их контуры четкие и гладкие;

- Затем идет описание глазных яблок и содержимого глазниц — без патологических признаков, то есть в норме;

- Область мостомозжечкового угла — место отхождения слухового или преддверно-улиткового нерва, отвечающего за слух — без изменений, нерв определяется с обеих сторон;

- Описываются придаточные пазухи носа — в правой гайморовой пазухе имеется киста — остальные пазухи в норме, пневматизация обычная (содержат воздух, а не гной или жидкость);

- Далее проводится МР-ангиография сосудов головного мозга — норма предполагает отсутствие изменений калибра, симметрии, смещения и сужения просвета. Небольшое сужение допустимо;

- Затем выполняется венография — норма предполагает отсутствие изменений и сохранение нормального калибра.

В заключение обнаружены следующие патологические изменения: очаги ишемии, атрофия лобно-височных областей, киста гайморовой пазухи. Эти изменения соответствуют возрасту пациента — 65 лет. Наличие признаков сосудистой энцефалопатии по МРТ подтверждает окончательный диагноз, который будет определен лечащим врачом.

Заметьте – в стандарте на снимках не обнаруживаются изменения, очаги или равномерно распространенные кисты, опухоли, новообразования, участки с патологически повышенной или пониженной интенсивностью сигнала. Анатомические структуры имеют четкие ровные границы, не смещены и симметричны. Сосуды симметричны, без признаков стеноза, с нормальным диаметром, внутрилуминальный сигнал (фактически кровь в сосуде) однородный, что указывает на отсутствие тромбов в просвете артерии или вены. Аналогичным образом происходит декодирование и описание снимков в любой клинике. Однако точность данного заключения зависит от профессионализма врача-специалиста МРТ-диагностики.

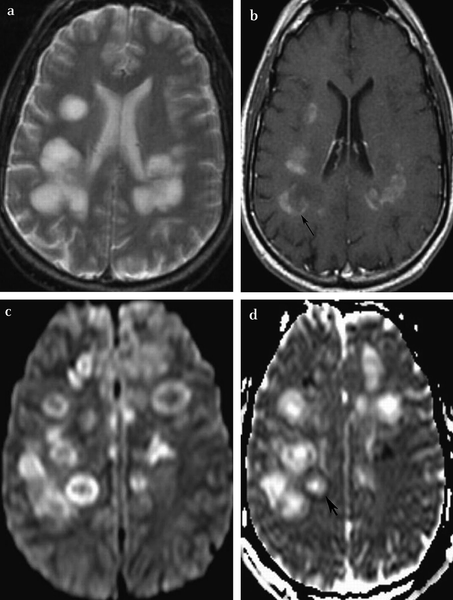

Очаги демиелинизации

Текущая активность или ее отсутствие в очагах демиелинизации могут существенно помочь в диагностике и указывать на необходимость немедленного лечения. Активный очаг демиелинизации представляет собой участок в головном или спинном мозге, где в настоящее время происходит активное разрушение миелина (обострение или начало демиелинизирующего заболевания).

Информацию о происхождении и активности очагов демиелинизации в веществе головного мозга можно получить с помощью МРТ с гадолиниевым контрастированием. Очаги, в которых демиелинизация происходит прямо сейчас, накапливают контрастное вещество, что видно при МР-томографии.

Тем не менее, аккумуляция контраста в очагах демиелинизации наблюдается только во время активного воспаления, и в период ремиссии (временного прекращения симптомов) может быть ложноотрицательный результат. В таком случае можно уточнить диагноз, изучив наличие олигоклонального IgG в жидкости спинного мозга и крови. Олигоклональный IgG предоставляет информацию о наличии или отсутствии повышенной активности иммунной системы в головном и спинном мозге.

Результаты исследования олигоклонального IgG и МРТ с контрастом трактуются следующим образом:

- Отсутствие текущего демиелинизирующего заболевания — при МРТ не наблюдается накопления контраста в очагах демиелинизации, олигоклональный IgG находится в норме. Вероятнее всего, лечение не потребуется.

- На данный момент времени имеется текущее демиелинизирующее заболевание, однако оно не проявляется (находится в ремиссии). При проведении МРТ, в очагах демиелинизации не наблюдается накопления контрастного вещества, в ликворе выявлен повышенный уровень олигоклонального IgG. Для поддержания состояния будет необходимо проведение плановой терапии.

- На данный момент времени имеется текущее демиелинизирующее заболевание, и оно проявляется (находится в обострении или в начальной стадии). При проведении МРТ, наблюдается накопление контрастного вещества в очагах демиелинизации, в ликворе выявлен повышенный уровень олигоклонального IgG. В данном случае мы предложим срочное лечение, так как необходимо остановить процесс разрушения мозговой ткани. Более подробную информацию о срочной терапии для снятия обострений рассеянного склероза Вы можете найти здесь.

Как будет проводиться обследование при обнаружении очагов демиелинизации в головном или спинном мозге

Для ясности ситуации будут использованы следующие методы:

- Детальный неврологический осмотр. У рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний характерны определенные симптомы, такие как нарушения рефлексов, чувствительности, координации, гнозиса, праксиса и др. Неврологический осмотр помогает сузить круг поиска, сократить время обследования и снизить расходы на диагностику.

- Лабораторное обследование. Это включает анализы на наличие нейроинфекций, аутоиммунных заболеваний, иммунологических исследований. Обычно проводится несколько исследований из перечисленных на данной странице.

- Исследование вызванных потенциалов является обязательным при демиелинизирующих заболеваниях, в том числе для подтверждения диагноза рассеянного склероза.

- Электронейромиография (ЭНМГ) представляет собой комплекс методов исследования проведения нервного возбуждения по проводящим путям нервной системы (головной мозг – спинной мозг – периферические нервы – мышцы). Часто именно ЭНМГ позволяет окончательно установить диагноз при обнаружении очагов демиелинизации в головном мозге или спинном мозге.

Если активные очаги демиелинизации наблюдаются (с возрастающим контрастом) и имеется ухудшение неврологических симптомов, мы непосредственно предложим лечение. В данной ситуации необходимо немедленно прекратить разрушение структур головного и/или спинного мозга. В процессе лечения будет проведена уточняющая диагностика, и как только диагноз будет определен, мы предложим Вам плановое лечение, основываясь на результате диагностики. Если активной демиелинизации нет на данный момент, у нас есть время для дальнейшего изучения происходящего. Полученные исследования помогают выявить причину демиелинизации и служат основой для разработки схемы лечения.

- При поражении нервной системы инфекционного, ревматического или травматического характера может происходить разрушение миелина, требующее его утилизации, и уровень антител к его белкам может естественным образом повышаться. Однако, точное дифференциальное диагностирование в этих случаях невозможно.

- Иммунная агрессия может быть направлена не против основного белка миелина, а против других его белков (возможно сразу нескольких), молекулярное строение которых довольно различно. В данном случае количество антител к основному белку миелина будет низким, несмотря на наличие демиелинизации.

Более полезными методами исследования будут: анализ жидкости спинномозгового канала на наличие олигоклональных IgG и анализ крови на наличие антител против нейронов.

Декодирование изображений мозга

Врач-радиолог проводит анализ полученных изображений мозга. Для создания вывода он сравнивает каждый элемент структуры мозга с нормой. Для полного понимания происходящего внутри головы важно иметь доступ к результатам предыдущих исследований или других методов. Это поможет проследить динамику патологических процессов. Кроме того, пациенту могут быть предоставлены результаты на диске.

Оба диагностических исследования предоставляют ценную информацию для врача. Состояние головного мозга изучается с помощью серии изображений или трехмерной визуализации. Компьютерная томография (КТ) основана на использовании ионизирующего излучения (рентгеновского), поэтому она не рекомендуется для беременных женщин и маленьких детей.

При помощи компьютерной томографии можно определить состояние костей, наличие кальциевых отложений на месте воспаления или опухоли, а также обнаружить свежие очаги кровоизлияния (до 6 часов). Если в некоторых медицинских учреждениях отсутствует магнитно-резонансный томограф, то врач может решить назначить компьютерную томографию с использованием контрастного вещества. Компьютерная томография является приоритетным методом исследования при наличии травм черепа, симптомов свежего геморрагического инсульта, паразитарных кист в мозге или очагов обызвествления.

Компьютерная томография (КТ) головного мозга и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга — два метода, используемых для диагностики различных патологий.

Во многих случаях, МРТ является более информативным методом. Особенно полезна МРТ при заболеваниях мозжечка, стволовых структур мозга, ишемическом инсульте, демиелинизирующих заболеваниях и психических расстройствах. Если нет доступа к МРТ аппарату, проводятся другие доступные методы диагностики, такие как ультразвуковое исследование (УЗИ), рентгенография, КТ, ангиография, электроэнцефалография (ЭЭГ), реоэнцефалография (РЭГ).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — безопасный и мощный метод диагностики, который широко применяется в различных областях медицины. Снимки МРТ головы значительно облегчают работу врача и часто спасают жизни пациентов, предоставляя им возможность полного восстановления мозговых функций.

Откуда возникают очаги сосудистого генеза на МРТ

Очаги сосудистого происхождения в белом веществе мозга, обнаруженные на МРТ, являются областями поражения. Существует множество причин, приводящих к появлению таких изменений в белом веществе мозга:

- Атеросклероз — это патологическое состояние, характеризующееся отложением жировых веществ и других веществ внутри стенок артерий.

- Мигрень — это хроническое неврологическое заболевание, которое сопровождается приступами головной боли, симптомами дискомфорта и нарушением обычного функционирования.

- Амилоидная ангиопатия — это состояние, при котором белок амилоид накапливается и откладывается в стенках кровеносных сосудов мозга.

- Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, которое поражает нервную систему и характеризуется повреждением миелина, оболочки, защищающей нервные волокна.

- Поражение при инфекционных болезнях, таких как ВИЧ-энцефалопатия, нейроборрелиоз, нейросифилис — это состояние, которое развивается в результате инфекций и приводит к поражению мозга и нервной системы.

- Токсическое воздействие — это последствия злоупотребления алкоголем и интоксикации угарным газом (СО), которые могут привести к повреждению мозга и ослаблению его функций.

- Нарушение обмена веществ — это состояние, возникающее при дефиците витамина B12, меди и при печеночной энцефалопатии, характеризующееся нарушением нормального обмена веществ в организме.

- Новообразования — это опухоли мозга, такие как глиальные опухоли и лимфома, которые могут поражать нервную систему и вызывать различные симптомы.

- Травматическое повреждение аксонов при травме головного мозга — это состояние, при котором аксоны, нервные волокна, испытывают повреждения вследствие травмы головы.

- Генетические заболевания и другие — это группа заболеваний, которая имеет генетическую природу или не входит в другие категории причин поражения мозга и нервной системы.

Ранее беловидные изменения в мозговом веществе были рассмотрены как нормальное явление у лиц старше 60 лет, но последние исследования и метаанализ указали на возможность связи этих изменений с повышенным риском развития инсульта, снижения когнитивных функций и депрессии.

Расшифровка изменений белого вещества зависит от возраста пациента, клинической картины и характера очагов на МРТ: от их местонахождения, размера, количества и динамики изменений. Например, мигрень связана со структурными изменениями в белом веществе головного мозга, однако эти поражения обычно не сопровождаются неврологическими проблемами и не увеличивают риск снижения когнитивных функций. В случае обнаружения таких изменений на снимках у человека с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется обратить внимание на их профилактику.